La Fundación Cajasol ha inaugurado hoy la décima edición de Letras en Sevilla, un ciclo de conferencias y debates que se ha consolidado como un referente nacional del pensamiento y la reflexión cultural. Bajo el título «Políticos: ¿solución o problema?», el evento reúne del 3 al 5 de febrero a destacadas figuras del ámbito político, intelectual y periodístico para analizar el papel de la política en la sociedad actual, de entrada es gratuita y libre hasta completar aforo, por orden de llegada. También se retransmite en directo a través del canal de YouTube de la Fundación Cajasol.

El acto inaugural ha contado con la intervención de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, el escritor Arturo Pérez-Reverte, y el periodista Jesús Vigorra, coordinadores del ciclo. En sus intervenciones, han destacado la importancia de este foro como un espacio de diálogo y análisis en un momento de creciente polarización política.

Antonio Pulido ha recordado la importancia de este foro en el panorama cultural y su consolidación a nivel nacional: «Estamos de aniversario, celebramos diez años de Letras en Sevilla, un espacio que ha abordado temas controvertidos y esenciales para la sociedad. Este foro ha sido, desde el principio, abierto y libre, con invitados de diferentes sensibilidades y sin restricciones para el debate».

Pulido ha agradecido especialmente la labor de los coordinadores del ciclo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, y la participación de las figuras políticas presentes en esta edición: «Desde el primer momento, los representantes de los distintos partidos han querido estar aquí, lo que muestra el nivel que han adquirido estas jornadas. No sólo son una referencia en Sevilla o Andalucía, sino en toda España».

Además, ha destacado el papel de la Fundación Cajasol en la promoción de valores como el diálogo y la libertad de expresión: «Somos una entidad que trabaja en cultura, acción social, emprendimiento y formación, pero por encima de todo impulsamos valores fundamentales como el respeto y el debate libre».

Un espacio plural en tiempos de polarización

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido claro al recordar la esencia de Letras en Sevilla: «Este es un terreno neutral. Ustedes oirán cosas que les van a gustar y cosas que no, pero de eso se trata». El autor ha hecho un repaso por las nueve ediciones anteriores, destacando la evolución del foro y su consolidación como un espacio de referencia para el pensamiento crítico: «En estas jornadas vendrá gente de todos los signos políticos y con ópticas muy diferentes. No es fácil en los tiempos que corren, pero lo hemos conseguido».

Pérez-Reverte ha señalado las dificultades que han encontrado a la hora de organizar esta edición: «Nunca hemos tenido tantos problemas para coordinar un ciclo. No ha sido fácil gestionar la presencia de algunos invitados, pero lo hemos logrado».

Para cerrar su intervención, ha querido agradecer la presencia de todos los asistentes y participantes: «Gracias a quienes han aceptado la invitación y a quienes han hecho el esfuerzo por estar aquí. Letras en Sevilla sigue siendo un espacio donde el debate es libre y el pensamiento se comparte sin filtros».

Primeros debates: política, comunidades autónomas y cultura

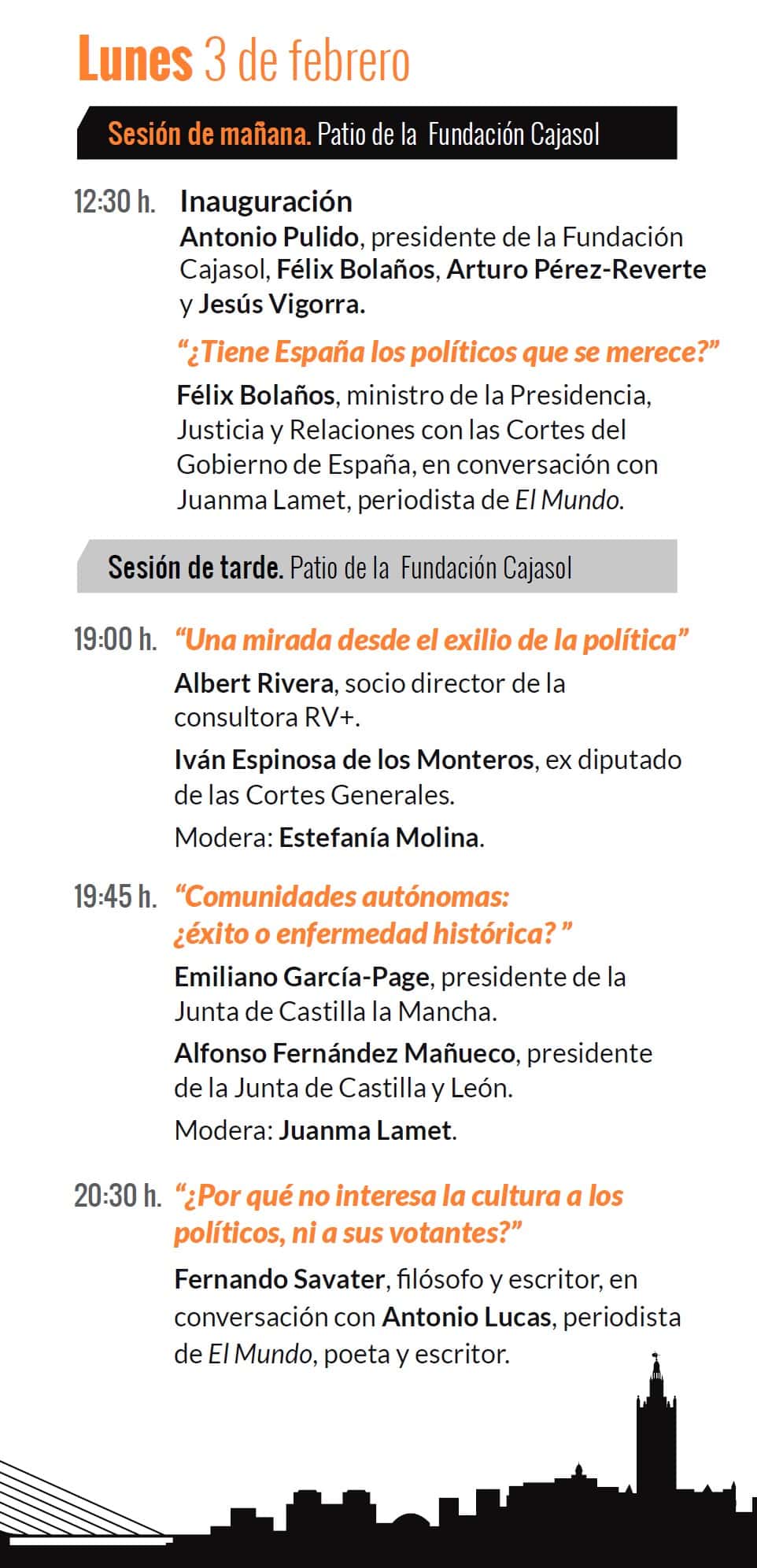

Tras la inauguración, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha protagonizado la primera charla del ciclo, titulada «¿Tiene España los políticos que se merece?», en conversación con el periodista Juanma Lamet (El Mundo). Durante su intervención, ha analizado el estado actual de la política española, el papel de los partidos y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

El ministro Bolaños ha defendido la capacidad de la política para encontrar soluciones y ha alertado del «peligro que supone para la democracia la ola ultraderechista que avanza en todo el mundo». «Una ola de milmillonarios y reaccionarios que van de la mano y que a través del odio intentan que la ciudadanía pierda la esperanza en la política, para así poder debilitar el Estado del Bienestar», ha dicho. Bolaños también ha pedido al PP que se posicione claramente contra la ultraderecha, «como han hecho otros partidos conservadores en Europa».

Por la tarde, Albert Rivera e Iván Espinosa de los Monteros analizaron la política española desde el «exilio». El coloquio, moderado por la periodista Estefanía Molina, ha servido para debatir sobre los retos del sistema político, la polarización y el papel de los nuevos partidos en el escenario nacional.

Desde el inicio, Molina planteó una pregunta clave: ¿Cómo se siente un político cuando deja de estar en primera línea? Rivera, exlíder de Ciudadanos, aseguró que lo importante es tener vida antes y después de la política: «Si naces prácticamente para vivir en la política y saltas de un cargo a otro durante 40 años, cuando te dicen que lo dejes el vacío es brutal», afirmó, defendiendo su decisión de dimitir con 39 años y regresar a su actividad profesional.

Por su parte, Espinosa de los Monteros comparó su paso por la política con un «regalo que le ha dado la vida», destacando que su salida no ha sido un drama: «Dimisión no es un nombre ruso, aunque lo parezca. Se puede dimitir y seguir adelante». También insistió en que siempre ha defendido la compatibilidad entre la política y el mundo empresarial: «La política debería ser un servicio temporal, no una carrera profesional».

El coloquio también abordó los grandes problemas estructurales de España. Rivera insistió en la necesidad de afrontar las reformas pendientes: pensiones, educación, mercado laboral y administración pública. «Si queremos una sociedad adulta, con políticos adultos, hay que hablar con claridad de los problemas. No podemos escondernos en discursos cómodos por miedo a perder votos», afirmó.

Además, no evitó la polémica al referirse al sistema de pensiones: «Tiene un componente de estafa piramidal. No porque no sea legítimo ni constitucional, sino porque genera una falsa expectativa: los jóvenes cotizan creyendo que están asegurando su pensión futura, pero lo que pagan va destinado a las actuales».

Espinosa de los Monteros, por su parte, destacó el potencial de España en sectores como la inteligencia artificial y la digitalización, abogando por una economía menos dependiente del sector público: «España puede convertirse en una potencia en tecnología y datos, pero necesitamos políticas que favorezcan la inversión y el crecimiento».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, protagonizaron después un debate sobre el sistema autonómico en España, moderado por el periodista Juanma Lamet. Bajo el título «Comunidades autónomas: ¿éxito o enfermedad histórica?», ambos dirigentes defendieron el modelo autonómico como un éxito, aunque reconocieron la necesidad de armonización y reformas.

García-Page fue tajante al considerar las autonomías como «un éxito sin ninguna discusión», subrayando que han permitido mejorar servicios esenciales como la sanidad y la educación. Sin embargo, abogó por una mayor «armonización» entre las comunidades para evitar desigualdades: «Llevamos muchos años descentralizando y creo que convendría una fase de enorme armonización».

Fernández Mañueco coincidió en la necesidad de evaluar y mejorar el sistema, pero insistió en que cualquier reforma debe partir del Gobierno central: «Aquí quien tiene que mover ficha sobre cómo afrontar el futuro del Estado de las autonomías es el Gobierno de España».

Uno de los temas clave del debate fue la financiación autonómica. Ambos líderes coincidieron en que es fundamental revisar el modelo actual para garantizar la igualdad en la prestación de servicios. García-Page señaló la necesidad de una financiación justa para todas las comunidades y criticó los privilegios que puedan derivarse de acuerdos con partidos independentistas: «La riqueza de Cataluña no es de los catalanes, ni la de Castilla-La Mancha de los castellano-manchegos; es la riqueza nacional de todos los españoles».

Mañueco, en la misma línea, advirtió que la «ruptura de la caja común de solidaridad» supondría un riesgo para la cohesión territorial: «Debemos garantizar que la sanidad, la educación y los servicios sociales se presten de manera homogénea en todo el país».

Ambos presidentes reivindicaron una política útil y alejada de la confrontación. García-Page criticó la «política de show» que se vive en Madrid, mientras que Mañueco alertó del riesgo de una visión en la que «los buenos están en el Gobierno y los malos enfrente». En este sentido, defendieron el diálogo como herramienta para mejorar el modelo autonómico sin necesidad de abrir el «melón constitucional».

El debate concluyó con la idea compartida de que el sistema autonómico necesita mejoras, pero sin poner en riesgo la igualdad entre territorios. La necesidad de un pacto territorial y político fue una de las claves que ambos líderes pusieron sobre la mesa, en un tono de consenso y lejos de la crispación habitual en la política nacional.

Para cerrar el día, el filósofo y escritor Fernando Savater conversó con el periodista y escritor Antonio Lucas sobre «¿Por qué no interesa la cultura a los políticos ni a sus votantes?».

A lo largo de su conversación, ambos analizaron el papel de la cultura en la política y la sociedad, cuestionaron el uso partidista que se hace de ella y alertaron sobre el peligro de su progresivo arrinconamiento.

Savater desmontó la idea de que la cultura no interesa, aunque matizó: «Cultura hay en todas partes, pero hay que ver qué tipo de cultura. Benidorm Fest es cultura, las series de televisión son cultura, y la gente se interesa por ellas. El problema es si se interesan por otro tipo de cultura.»

El filósofo defendió que la cultura es un elemento ineludible de la vida, pero denunció que ha perdido el peso que antes tenía en la construcción del pensamiento crítico. En su opinión, la educación y la cultura deberían servir para algo más que el entretenimiento: «Nos ayudan a resistir la angustia de la vida. La cultura no debe ser sólo instrumental, debe señalar lo que merece la pena en la existencia.»

Lucas planteó una cuestión clave: «La cultura parece haberse asociado tradicionalmente a la izquierda, ¿por qué?» A lo que Savater respondió recordando el peso de la dictadura franquista: «Porque en España vivimos mucho tiempo bajo una dictadura de derechas, y los dictadores de derechas se preocupan mucho por la cultura… pero para prohibirla. Franco le daba muchísima importancia a la cultura, prohibiendo películas, libros e incluso matando poetas.»

Sin embargo, el filósofo cuestionó la supuesta hegemonía cultural de la izquierda y destacó que, históricamente, muchos de los grandes intelectuales del siglo XX han sido de derechas.

Uno de los momentos más polémicos llegó cuando Savater criticó la falta de formación en los dirigentes políticos: «Aceptamos como culturalmente normal que personas sin relación con los temas que van a gestionar ocupen ministerios. En Francia o en otros países, los ministros tienen que demostrar conocimientos en sus áreas. Aquí, no.»

Sobre la necesidad de una cartera ministerial dedicada a la cultura, Savater expresó dudas: «No sé si la cultura necesita un ministerio. No sé si debe haber un ministro que nos diga qué nos tiene que gustar y qué no.»

Lucas, en cambio, defendió su existencia al menos como símbolo: «Si la cultura está cada vez más degradada, quitar el Ministerio sería ya dramático. Aunque sirva de poco, al menos hay alguien a quien apelar.»

Otro tema que surgió en el debate fue la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito cultural. Savater advirtió del peligro de una cultura sin creadores humanos: «Nos emociona la pintura de Altamira porque detrás hay alguien que la hizo. Si la inteligencia artificial puede fabricar cultura sin creación, nos enfrentamos a un problema muy serio.»

El encuentro concluyó con Antonio Lucas reconociendo el papel clave de Savater en el pensamiento español: «Es un intelectual que nos despista, y cuando despista nos hace dudar, y cuando hace dudar nos hace pensar.»

Martes 4 de febrero

La sesión del martes comenzó con un intenso debate entre Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, y Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular, bajo el título “PP y PSOE: ¿condenados a no entenderse?”. El encuentro, moderado por el periodista Edu Galán, giró en torno a las dificultades de entendimiento entre ambas formaciones políticas y los principales retos que enfrenta el país.

Tellado señaló que la falta de acuerdos en esta legislatura responde a una decisión del PSOE: «Si en esta legislatura el entendimiento entre PP y PSOE no es posible, es por culpa del Partido Socialista», afirmó.

Por su parte, López defendió la necesidad del diálogo en política: «La política no te condena a entenderse, pero te obliga a dialogar». Además, reprochó al PP su actitud cuando está en la oposición: «Los entendimientos sólo se han producido cuando el PSOE está en la oposición, pero cuando gobierna el PP, es ‘ni agua’».

A pesar de las diferencias, también hubo espacio para gestos más distendidos. Cuando se les pidió que mencionaran una virtud del adversario, López bromeó: «Pregúntamelo dentro de un tiempo, porque aún no la he encontrado», mientras que Tellado reconoció que «Patxi López fue un buen lehendakari, porque en su momento el PSOE y el PP supieron frenar al independentismo».

Para cerrar, se les preguntó por una figura política que los haya influenciado. López citó a Ramón Rubial, expresidente del PSOE, mientras que Tellado destacó a Alberto Núñez Feijóo, asegurando que es la razón por la que está en política.

Posteriormente se produjo el debate «¿Cómo ser mujer y sobrevivir en la política?», con la participación de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, y María Gámez, exdirectora general de la Guardia Civil. La mesa, moderada por la periodista Estefanía Molina, abordó las dificultades, retos y estereotipos que enfrentan las mujeres en el ámbito político.

Posteriormente se produjo el debate «¿Cómo ser mujer y sobrevivir en la política?», con la participación de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, y María Gámez, exdirectora general de la Guardia Civil. La mesa, moderada por la periodista Estefanía Molina, abordó las dificultades, retos y estereotipos que enfrentan las mujeres en el ámbito político.

María Gámez destacó la importancia de que el debate sobre la igualdad en política no recaiga sólo en las mujeres: «Los hombres también deberían hablar del papel de la mujer en la política. No es sólo un asunto nuestro». Además, hizo hincapié en que las mujeres aún deben enfrentarse a prejuicios que sus compañeros hombres no padecen: «A ningún hombre se le pregunta si está ahí por cuota o cómo compagina su vida familiar con su carrera».

Por su parte, Laura Borràs situó el debate en un contexto más amplio, recordando el largo camino recorrido por las mujeres para alcanzar espacios de poder: «Los hombres siempre han estado en política y nunca se han sentido cuestionados. A nosotras se nos ve como intrusas». Además, destacó la brecha aún existente en los máximos cargos de responsabilidad: «En España nunca ha habido una presidenta del Gobierno. En Cataluña, tras 133 presidentes, seguimos sin tener una presidenta».

Uno de los aspectos más debatidos fue el estilo de liderazgo de las mujeres en política. ¿Deben adoptar los códigos tradicionales, más asociados al liderazgo masculino, o pueden hacer valer su propio enfoque?

Gámez explicó su experiencia al frente de una institución tradicionalmente masculina como la Guardia Civil: «Se hace difícil entender el liderazgo de una mujer que no grita o no impone. Pero no lleva más razón quien más alza la voz».

Borràs, por su parte, criticó la presión que existe sobre las mujeres para que encajen en determinados roles: «Parece que, para ser líder, una mujer debe parecerse a los hombres en su forma de mandar. Pero el liderazgo no tiene por qué ser masculino».

Ambas ponentes coincidieron en señalar el distinto tratamiento que reciben hombres y mujeres en los medios de comunicación. Borràs ilustró su argumento con un ejemplo personal: «Si buscas mi nombre en Google, aparecen resultados como ‘Laura Borràs altura, peso y edad’. No creo que pase lo mismo con un político hombre».

A pesar de los avances en igualdad, ambas ponentes advirtieron sobre la persistencia de obstáculos estructurales. Gámez se mostró preocupada por el auge de discursos negacionistas: «Es inquietante que haya jóvenes que piensen que la violencia de género no existe. Los derechos conquistados no son irreversibles».

Por su parte, Borràs puso cifras al problema: «Un 85% de las diputadas europeas ha sufrido violencia psicológica, un 47% amenazas de muerte y un 25% acoso sexual. No es solo un problema de España, es estructural».

El debate concluyó con un mensaje para las mujeres que aspiran a hacer carrera en política. Gámez insistió en la importancia de que los hombres también se involucren en la lucha por la igualdad: «Haced que vuestros padres, hermanos y amigos hablen en favor de la igualdad».

Borràs, por su parte, animó a las mujeres a mantenerse firmes: «No os dejéis apartar. La política es de todos y nosotras tenemos nuestro papel en ella».

La relación entre periodistas y políticos fue el centro del debate final del martes, con la participación del escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, los analistas políticos Estefanía Molina e Ignacio Camacho, y el periodista Jesús Vigorra, que moderó la mesa titulada «Políticos y periodistas: ¿demasiado cerca o demasiado lejos?».

Desde el inicio, los ponentes coincidieron en que la política y el periodismo han estrechado lazos en los últimos años de una manera que ha desdibujado los límites entre información, opinión e intereses personales. Ignacio Camacho apuntó que «no se puede ser amigo de un hombre de poder cuando tienes que escribir sobre él todos los días», recordando una máxima del periodismo que, a su juicio, cada vez se respeta menos.

Por su parte, Estefanía Molina señaló que muchos periodistas han optado por posicionamientos extremistas para destacar en el panorama mediático: «Algunos creen que si no son lo suficientemente radicales, perderán su espacio en los medios, pero eso nos convierte en parte del problema, no en transmisores objetivos de la realidad». Molina también advirtió que los políticos han encontrado en los medios una herramienta para amplificar sus discursos, aunque cada vez recurren más a canales propios como las redes sociales y la mensajería privada, lo que les permite prescindir del papel tradicional del periodista.

Sobre este punto, Pérez-Reverte recordó el origen del «compadreo» entre prensa y poder, remontándose a la Transición, cuando los políticos necesitaban a los medios para consolidar la democracia: «En aquel momento, periodistas y políticos compartían un objetivo común, pero con el tiempo esa cercanía ha derivado en una relación a veces demasiado cómoda para ambos».

Camacho, además, alertó sobre el peligro de que los medios pierdan su capacidad de verificación frente a la proliferación de bulos y la intermediación digital: «Si un día la gente deja de creer que lo que publicamos es verdad, podemos apagar la luz». A su juicio, las redes sociales han cambiado el juego, ya que «los políticos ya no necesitan a los periodistas para transmitir su mensaje, sino que pueden hacerlo directamente a través de plataformas como X (Twitter) o WhatsApp».

El público también tuvo un papel activo en el debate, planteando preguntas sobre la influencia de los medios en la polarización política.

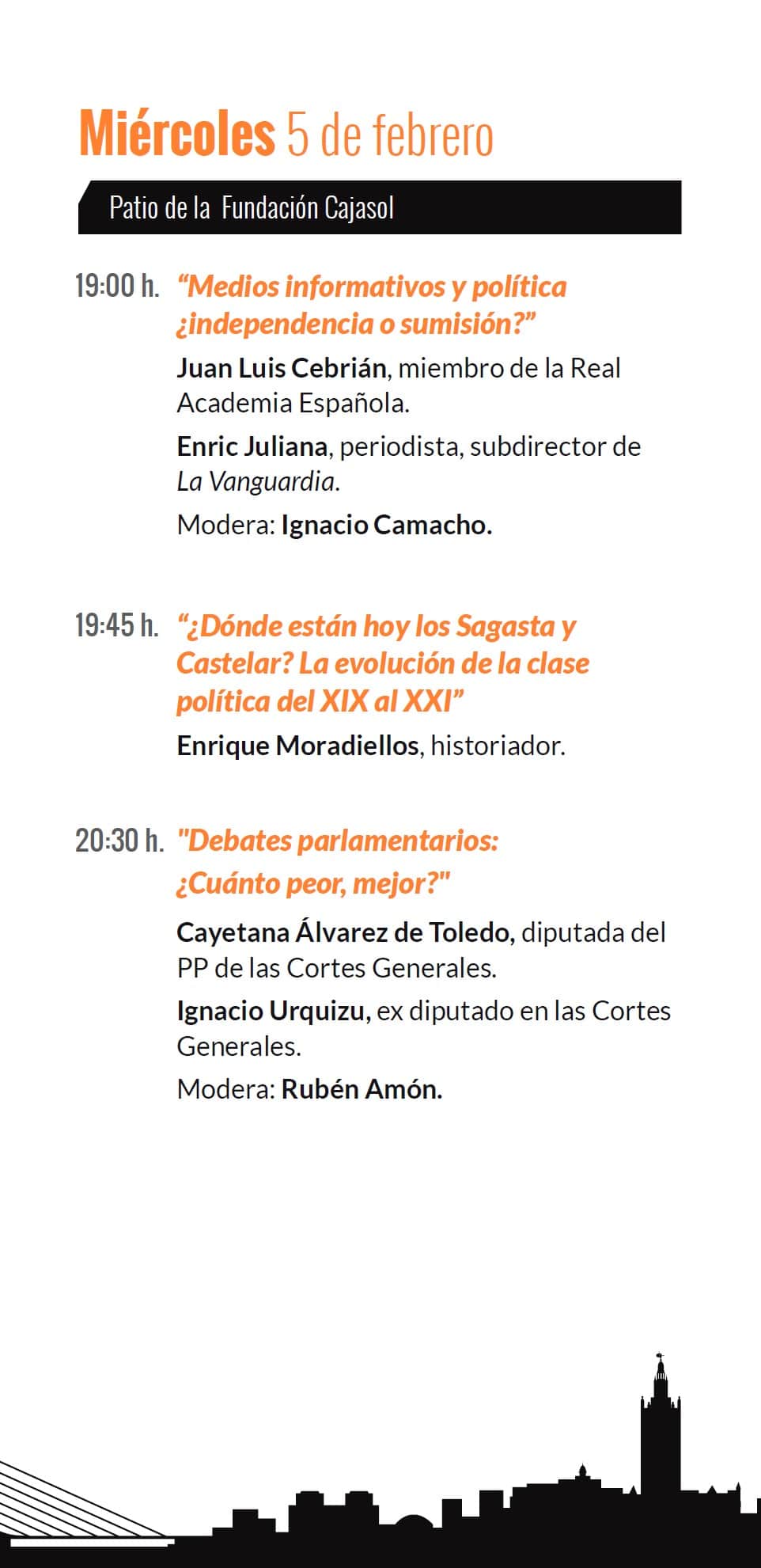

Miércoles 5 de febrero

El miércoles comenzó con la charla «Medios informativos y política: ¿independencia o sumisión?», en la que participaron Jesús Maraña, director de InfoLibre, y Enric Juliana, subdirector de La Vanguardia, moderados por Ignacio Camacho.

La conversación abordó la relación entre los medios de comunicación y el poder político, destacando cómo la transformación digital y el auge de las grandes plataformas han cambiado las dinámicas del periodismo. Ignacio Camacho, moderador del debate, planteó inicialmente si los medios mantienen una distancia adecuada con los políticos, lo que dio pie a un profundo análisis sobre la evolución de la prensa y su papel en la sociedad actual.

Enric Juliana destacó que la tensión entre periodismo y política es una cuestión histórica. Hizo referencia a cómo en el pasado muchos cronistas parlamentarios terminaron siendo parlamentarios, lo que demuestra que la relación entre ambas esferas no es nueva, pero sí ha cambiado con la aceleración de la información. Subrayó que «la mediación, que ha sido fundamentalmente la labor del periodismo desde sus orígenes, en estos momentos está siendo puesta en cuestión». También mencionó el impacto de las nuevas corrientes ideológicas en Estados Unidos, citando un artículo en el Financial Times, donde se plantea que el nuevo poder busca acabar con la intermediación de periodistas, académicos y funcionarios, lo que supone un desafío para la democracia.

Por su parte, Jesús Maraña defendió la importancia de la independencia del periodismo, diferenciándola de la neutralidad: «Un medio puede y debe ser independiente, y yo creo que no tiene ningún sentido exigirle ser neutral». Señaló que la viabilidad económica de los medios es clave para garantizar su independencia, lo que supone un reto en un ecosistema mediático dominado por grandes plataformas tecnológicas. También advirtió sobre la opacidad de los algoritmos y la difusión de desinformación, planteando que «hay que establecer responsabilidades. ¿Cómo que los propietarios de una plataforma no son responsables en absoluto de las calumnias que circulen por ella?».

El debate concluyó con una reflexión sobre el futuro del periodismo y su papel en la sociedad. Mientras Juliana insistió en la necesidad de que los medios ayuden a la ciudadanía a comprender qué se puede esperar en un mundo en constante cambio, Maraña defendió que la política sigue siendo una herramienta esencial para abordar estos desafíos: «Si no lo hace la política, ¿quién lo hace? ¿Los tecnócratas de Silicon Valley? Yo prefiero la política, sobre todo si es democrática y elegida».

Posteriormente, Enrique Moradiellos, historiador, llevó a reflexionar sobre «¿Dónde están hoy los Sagasta y Castelar? La evolución de la clase política del XIX al XXI».

Moradiellos comenzó su intervención explicando que, aunque figuras como Sagasta y Castelar ya no están, el papel que desempeñaban sigue vigente: «Sagasta y Castelar no están, pero lo que sí está entre nosotros es el papel que entonces desempeñaban como líderes políticos».

El historiador analizó la transformación de la clase política, destacando su progresiva profesionalización y el impacto de la democratización en su composición. Señaló que, mientras en el siglo XIX los políticos solían tener profesiones previas y llegaban al poder con experiencia en otros ámbitos, en la actualidad muchos inician su carrera en la política desde la universidad y no han ejercido otras profesiones. «Hoy abunda el político que empieza su carrera en las juventudes de un partido y hace de la política su única profesión», advirtió.

También abordó el cambio en la expresión política, mostrando cómo los discursos han pasado de una sintaxis compleja y elaborada, como la de Castelar, a frases más simples y directas en la actualidad. Relacionó esta tendencia con la evolución de los medios de comunicación y la forma en que la sociedad consume información: «Es el triunfo del mensaje breve y potente sobre la explicación argumentada».

Finalmente, reflexionó sobre la relación entre la calidad de la representación política y el nivel de la ciudadanía. Citando a Giovanni Sartori, planteó que «la calidad de la representación política democrática depende de la calidad de la ciudadanía», sugiriendo que los problemas de la clase política no son independientes del electorado que la elige. Su intervención concluyó con una advertencia de Felipe González: «Quien solo sirve para ser diputado es probable que tampoco sirva para eso», dejando abierta la reflexión sobre el futuro de la política en las democracias actuales.

El debate «Debates parlamentarios: ¿Cuánto peor, mejor?» cerró el ciclo de las jornadas con un cara a cara entre Cayetana Álvarez de Toledo (PP) e Ignacio Urquizu (PSOE), moderado por Rubén Amón. Ambos coincidieron en diagnosticar un deterioro en la calidad del parlamentarismo y la convivencia política en España, aunque discreparon en las causas y las soluciones.

Álvarez de Toledo centró su crítica en el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y la polarización promovida, según ella, por el actual Gobierno: «Los pinganillos representan el separatismo y el muro, el cainismo».

Por su parte, Urquizu mostró su preocupación por el estado de la política y defendió la necesidad de empatía y pluralidad: «No nos ponemos en el lugar del otro. Hay que entender que el de enfrente tiene sus razones», Y consideró que la crispación política paraliza el país y que la clave para desbloquearlo es asumir la diversidad: «Hay que aceptar que en el Parlamento cada uno representa ideas distintas».

Ambos coincidieron en que la democracia española atraviesa una crisis de representación, con debates parlamentarios que priorizan el espectáculo sobre el contenido. Urquizu alertó de que «los partidos son ahora más maquinarias de poder que de ideas», mientras que Álvarez de Toledo insistió en que «la conversación política ha sido sustituida por el insulto». Un diálogo tenso pero con momentos de sintonía, que cerró con una reflexión sobre la necesidad de recuperar el respeto, la verdad y un proyecto común de país.

Al finalizar el debate, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, expresó su satisfacción por el éxito de las jornadas y remarcó la apuesta que la entidad hace por abrir espacios de diálogo y reflexión desde la serenidad y el respeto. Asimismo, agradeció su trabajo a los coordinadores del ciclo, Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, que anunciaron ya el título del siguiente: «1936. La guerra que todos perdimos».